Now Reading: क्या आज के समय में सुरक्षा कर्मियों के बीच मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है?

-

01

क्या आज के समय में सुरक्षा कर्मियों के बीच मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है?

क्या आज के समय में सुरक्षा कर्मियों के बीच मानवाधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है?

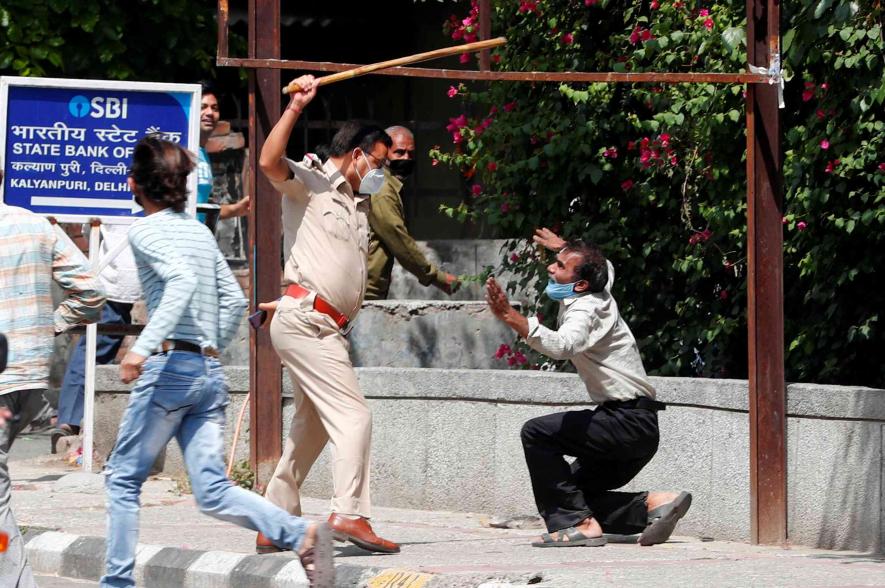

भारत में सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यह स्थिति न केवल अंतरराष्ट्रीय मानकों पर हमारी छवि को खराब कर रही है, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा बन रही है। इसलिए सुरक्षा कर्मियों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक, साल 2024 में ही 2,739 हिरासत में मौत के मामले दर्ज हुए और पिछले छह सालों में 813 फर्जी मुठभेड़ों की घटनाएं सामने आईं। इसके अलावा, वैश्विक यातना सूचकांक 2025 ने भारत को “व्यवस्थित यातना के उच्च जोखिम वाले देश” की श्रेणी में रखा है।

सुरक्षा कर्मियों में मानवाधिकार जागरूकता: समय की मांग

वर्तमान स्थिति का गंभीर विश्लेषण

मानवाधिकार उल्लंघन की व्यापकता

भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन एक गंभीर समस्या है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, 2021 में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 49,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन केवल 28% मामलों में ही कार्रवाई की गई। यह दिखाता है कि जवाबदेही की कमी है और सुधार की ज़रूरत है।

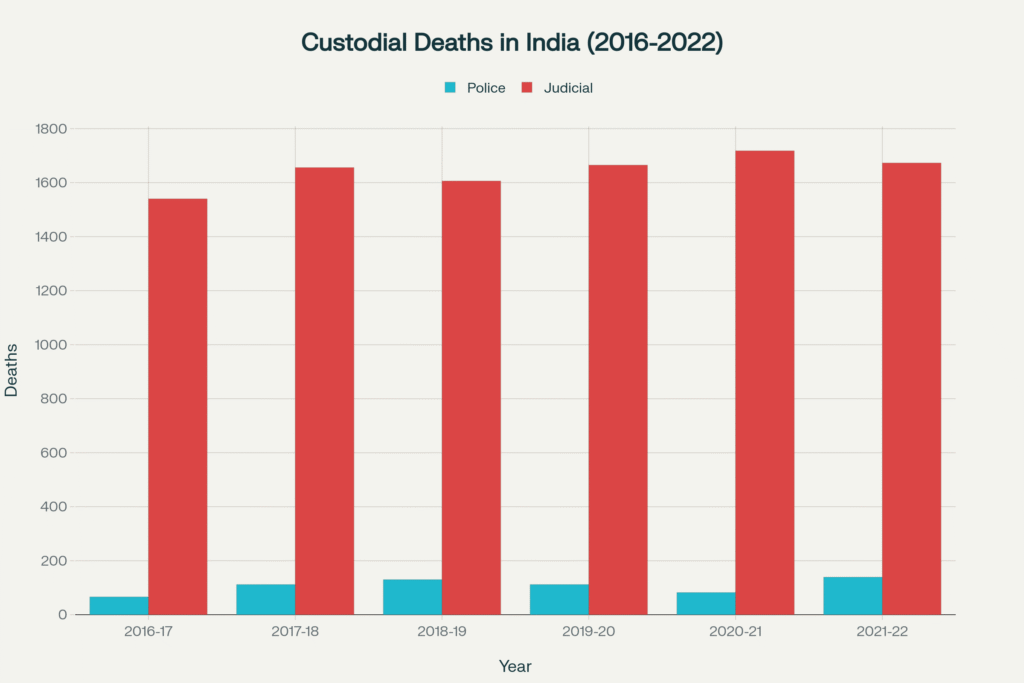

हिरासत में मौत के मामलों की स्थिति भी चिंताजनक है। 2016 से 2022 के बीच भारत में 11,650 से अधिक लोग पुलिस हिरासत में मरे, जिनमें सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आए। 2019 में राष्ट्रीय यातना विरोधी अभियान की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस हिरासत में मरे 125 लोगों में से 75 (यानी लगभग 60%) गरीब और हाशिए पर खड़े समाज से थे।

सामुदायिक विश्वास में गिरावट

भारत में पुलिसिंग की स्थिति पर 2018 की रिपोर्ट बताती है कि अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों में पुलिस को लेकर डर ज्यादा है। इनमें से लगभग 64% मुसलमानों ने कहा कि उन्हें पुलिस से मध्यम या ज्यादा डर लगता है। यह दिखाता है कि पुलिस और न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमज़ोर है। वहीं, महिला और बाल विकास मंत्रालय की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, 70% से ज्यादा महिलाएं अपराध की शिकायत पुलिस में करने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि पुलिस उनके साथ गलत व्यवहार कर सकती है।

क्या सुरक्षा कर्मियों में मानवीय अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना समय की आवश्यकता है।

मानवाधिकार प्रशिक्षण की अंतर्राष्ट्रीय तुलना

यूरोपीय मॉडल और सफलता की कहानियां

यूरोपीय संघ के देशों में पुलिसकर्मियों को हर साल लगभग 120-160 घंटे का मानवाधिकार प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि भारत में यह सिर्फ 40-60 घंटे तक सीमित है। यूरोपीय मानवाधिकार एजेंसी (FRA) के अनुसार, ऐसा प्रशिक्षण पुलिस की कार्यक्षमता और पेशेवर रवैये को बेहतर बनाता है।

स्कैंडिनेवियाई देशों में तो यह प्रशिक्षण सालाना 200 घंटे से भी ज्यादा होता है। नतीजा यह है कि वहाँ पुलिस दुर्व्यवहार केवल 2-3% तक सीमित है और जनता का पुलिस पर भरोसा 85% से ज्यादा है। इसके मुकाबले भारत में पुलिस दुर्व्यवहार 15-20% तक पहुँच जाता है और जनता का भरोसा सिर्फ 30-40% तक ही है।

संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानक

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार शिक्षा और प्रशिक्षण घोषणा के अनुच्छेद 11 के अनुसार, सभी कानून लागू करने वाले अधिकारियों को पूरी तरह से मानवाधिकारों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यक्रम के दूसरे चरण (2010-2014) में भी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू करने पर खास ध्यान दिया गया है।

Training private security personnel on human rights challenges and opportunities in complex environments

भारत में मौजूदा प्रयास और चुनौतियां

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पहल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) समय-समय पर पुलिस अधिकारियों के लिए मानवाधिकार से जुड़ी ट्रेनिंग आयोजित करता है। 2024 में, तमिलनाडु और कर्नाटक के 45 पुलिस अधिकारियों के लिए दो दिन का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसी तरह, तेलंगाना में 50 अधिकारियों को तीन दिन का “ट्रेन द ट्रेनर” कार्यक्रम दिया गया।

लेकिन ये कदम अभी भी काफी नहीं हैं। देश में लगभग 26 लाख पुलिसकर्मी हैं, जिनमें से 30% से भी कम को ही मानवाधिकार की ट्रेनिंग मिली है। राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय, ओडिशा और राष्ट्रीय रक्ष विश्वविद्यालय जैसे संस्थान इस विषय पर खास कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन उनका असर सीमित दायरे तक ही है।

संस्थागत बाधाएं और कमियां

भारत की पुलिस व्यवस्था औपनिवेशिक समय से चली आ रही है, जिसका ढांचा जनता की सेवा और सुरक्षा से ज़्यादा नियंत्रण और दबाव पर बना है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (2007) ने भी माना कि राजनीति ने पुलिस पर अनुचित दबाव डाला है और पुलिस व जनता के रिश्ते अच्छे नहीं हैं।

पुलिस से जुड़ी बड़ी समस्याएँ हैं – भ्रष्टाचार, कमज़ोर प्रशिक्षण और साधनों की कमी, राजनीतिक दखलअंदाज़ी और जवाबदेही का अभाव। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के प्रकाश सिंह मामले में सुधारों के लिए निर्देश दिए थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया गया।

Police officers attending a workshop likely focused on human rights training in India

मानवाधिकार प्रशिक्षण के लाभ और आवश्यकता

व्यावसायिकता और प्रभावशीलता में वृद्धि

मानवाधिकार आधारित पुलिसिंग का मतलब सिर्फ लोगों के अधिकारों की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि पुलिस के काम को और असरदार बनाना भी है। जब पुलिस अधिकारी नागरिकों से सम्मानपूर्वक पेश आते हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ता है, वे अपराध की शिकायत ज़्यादा करते हैं और न्याय की प्रक्रिया बेहतर होती है।

महाराष्ट्र में 2023 में नए पुलिस अधिकारियों को दिए गए लैंगिक संवेदनशीलता और मानवाधिकार प्रशिक्षण पायलट कार्यक्रम के बाद पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायतें 12% कम हो गईं। यह साबित करता है कि सही प्रशिक्षण से अच्छा बदलाव लाया जा सकता है।

मानसिक स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र सुधार

पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान देना आवश्यक है। वर्तमान में पुलिसिंग बजट में गियर और निगरानी पर अधिक खर्च होता है, जबकि क्षमता निर्माण या मानसिक स्वास्थ्य सहायता पर कम। प्रशिक्षण बजट का कम से कम 5% अधिकारी कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य इकाइयों, नियमित परामर्श, और निरंतर मानवाधिकार प्रशिक्षण पर खर्च किया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं और नवाचार

यूरोपीय पुलिस कॉलेज मॉडल

यूरोपीय पुलिस कॉलेज (CEPOL) एक संस्था है जो पुलिस और कानून लागू करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण तैयार करती है, उसे लागू करती है और उसका समन्वय करती है। इनके प्रशिक्षण में मानवाधिकारों की शिक्षा, सामुदायिक पुलिसिंग और नैतिक व्यवहार पर खास ध्यान दिया जाता है।

OSCE/ODIHR द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मानवाधिकार शिक्षा को छह हिस्सों में बांटते हैं: मानवाधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण, जरूरी क्षमताएं, पाठ्यक्रम की सामग्री, प्रशिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, मूल्यांकन, और शिक्षकों का व्यावसायिक विकास।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

मानवाधिकार प्रशिक्षण को वैकल्पिक add-on के बजाय पुलिस प्रशिक्षण के मुख्य भाग के रूप में एकीकृत किया जाना चाहिए। इग्नू द्वारा संचालित मानवाधिकार प्रमाणपत्र कार्यक्रम जैसे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए, जो विशेष रूप से कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

प्रशिक्षण में व्यावहारिक तत्व होने चाहिए, जो वास्तविक जीवन की स्थितियों से निपटने के लिए अधिकारियों को तैयार करें। डेनमार्क मानवाधिकार संस्थान द्वारा तैयार पुलिस और मानवाधिकार मैनुअल जैसे संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।

Guidelines by the National Human Rights Commission, India, for organizing human rights workshops and seminars to promote awareness among groups, including security personnel

तकनीकी नवाचार और निगरानी तंत्र

डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में आदेश दिया है कि हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे लगाना जरूरी है। वहीं, पुलिसकर्मियों द्वारा बॉडी-वॉर्न कैमरे पहनने से पुलिस और नागरिकों की बातचीत का सही रिकॉर्ड रखा जा सकेगा, जो जांच के समय सबूत के रूप में काम आएगा।

प्रकाश सिंह के दिशानिर्देशों के मुताबिक, स्वतंत्र नागरिक समितियां बनाई जानी चाहिएं, जिनमें समाज के प्रतिनिधि या स्थानीय नेता हों। ये समितियां पुलिस के कामकाज पर नजर रखेंगी और उसका मूल्यांकन करेंगी।

चुनौतियां और बाधाएं

राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी

पुलिस सुधार की सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। राजनीतिक दल अक्सर अपने स्वार्थ के लिए पुलिस का उपयोग करना चाहते हैं। इसके कारण व्यवस्थित सुधार में देरी होती है और अस्थायी उपायों पर निर्भरता बढ़ती है।

संसाधन की कमी

पुलिस बजट में मानवाधिकार प्रशिक्षण के लिए अपर्याप्त आवंटन है। अधिकांश राज्य हार्डवेयर (उपकरण, वाहन, हथियार) पर खर्च करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर (प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, मानवाधिकार शिक्षा) की उपेक्षा करते हैं।

सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं

भारतीय समाज में पुलिस के प्रति दोहरा रवैया है – एक तरफ सुरक्षा की अपेक्षा, दूसरी तरफ भय और अविश्वास। जाति, धर्म, और राजनीतिक संबद्धता अक्सर पुलिस की धारणाओं और गिरफ्तार व्यक्तियों के प्रति उनके कार्यों को प्रभावित करती है।

निष्कर्ष और भविष्य की दिशा

यह ज़रूरी है कि सुरक्षा कर्मियों में मानवाधिकारों की समझ और जागरूकता बढ़ाई जाए। यह सिर्फ समय की मांग नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है।

आज के आंकड़े बताते हैं कि पुराना पुलिसिंग मॉडल सही ढंग से काम नहीं कर रहा और इसमें बड़े सुधार की ज़रूरत है। दुनिया के कई देशों जैसे यूरोपीय राष्ट्र, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका (अपार्थाइड के बाद) ने दिखाया है कि अगर सही नीतियां और राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो पुलिस सुधार संभव है।

भारत को भी तुरंत कुछ कदम उठाने चाहिए—जैसे संयुक्त राष्ट्र की यातना विरोधी संधि को मंजूरी देना और उसके अनुसार विशेष कानून बनाना, सभी पुलिसकर्मियों को मानवाधिकारों की अनिवार्य ट्रेनिंग देना, स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाना और पुलिस बजट में मानवाधिकार शिक्षा के लिए अलग से धन आवंटित करना।

इन्हीं कदमों से भारत एक ऐसी पुलिस व्यवस्था तैयार कर पाएगा जो संविधान के मूल्यों का सम्मान करे और नागरिकों के अधिकारों की सच्ची रक्षक बने। यह केवल पुलिस सुधार का मुद्दा नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता और भरोसेमंद छवि का सवाल है।